歯周病に関して~予防~

こんにちは!

稲城市、大丸地区、JR南武線稲城長沼駅より徒歩5分、京王線稲城駅より徒歩13分

稲城にじいろ歯科・矯正歯科です。

久しぶりのブログ更新です。

今回も、前回および前々回の投稿に続き歯周病についての内容です。

文字数がかなり多くなってしまうため、歯周病の成り立ちや症状、全身との関連、治療法、予防法等を4回ぐらいに分けていきます。

初回は歯周病の成り立ちと症状について書きました。

2回目は歯周病が全身に与える影響について書きました。

3回目となる今回は、ここまで書いてきた歯周病に関しての予防法について書いていきます。

歯周病の治療法と予防の重要性

歯周病の治療を行うにあたり、あらかじめ知っておいてほしい最も重要なことは、予防です。

歯周病治療は時間がかかることと、ある程度進行してしまうと治癒の形態が変わり、元通りに治ることは困難であるため、そもそもの前提として罹患しないように予防することが最重要です。

そして、罹患した場合は早期に治療することが必要になります。

早期の治療も、実は予防に含まれます。

治療がなぜ予防なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、歯周病は継続的に進む疾患です。

歯が1本抜けたから治るものではありません。

歯が1本でも残っていれば歯周病になる可能性はあります。

そのため、歯が抜けた後でも、その進行を予防する必要があるので、治療が実は予防にもなっています。

ここからは予防について書いていきます。

全年齢的な予防

歯周病の予防は、誤解を与えかねない言い方になってしまいますが、実は生まれる前から始まっています。

これは、親の知識が子どもの口腔内の環境に非常に影響を与えるためです。

歯周病は歯があるときに罹患する感染症です。歯がなければ罹患しません。

しかし、歯が生える前からできることが実はあります。というのも、食事の方法や生活習慣によって顎の発育に影響が現れ、それらによって歯並びが変わるからです。

歯並びが悪いと汚れが溜まりやすく、虫歯や歯周病にも罹患しやすくなります。

適切な口腔機能の発達を獲得し、また歯列不整の原因となるような悪習癖を取り除くことで後天的に歯並びが悪くなることを予防できます。

乳歯の時と永久歯のとき、あるいはその間で、年齢に応じて歯並びは変わります。当然、その時に応じて行うべき歯磨きの方法も変わります。

また、年齢が増すにつれ歯を失うリスクは高まります。歯を失ってしまった後も、残っている歯を守るためにその予防が必要になります。

妊娠期(出生前)

親に虫歯があり、歯磨き習慣がなく、適切に対応しない場合は子どもも虫歯や歯周病のリスクが非常に高まります。

あくまでも私の経験談ですが、保護者がフッ素入りの歯磨き粉を使用することに抵抗があり水だけで磨いてるお子さんが虫歯に多数罹患している、というケースが実際の臨床の現場で多く見られます。

また子どもが嫌がるために歯磨きをできないという場合は、やはり虫歯や歯肉炎が多くみられます。

子どもに歯磨きをしないことはネグレクトとみなされることもあるぐらい、歯磨きは健康のために重要な習慣です。

妊娠期は自分自身だけでなく、こういったお子さまのお口に関しての予防法を学ぶことも必要です。

当院では、妊婦さんや、お子様と来院してくださった保護者様にお子様のお口の発達に関してお話をさせていただいております。

近年ではお口の機能を健全に発達させ、それを通じて全身の健康を維持するということに関して注目が高まっており、この検査や治療が保険でも認められています。

これは小さいうちから将来の健康に関してリスク管理を行うという予防です。

上手くいけば矯正治療を行わずとも、歯並びが良くなる可能性もあると考えられています。

妊婦さんが歯周病になることで早産や低体重児にもなるため、妊娠期からしっかり予防と知識を身につけましょう。

妊婦さんはホルモンの影響で歯肉炎になりやすく、また体調も変化が起こりやすく歯磨きをできないタイミングがあります。

そのためリスクは非常に高いので、早めに歯磨き方法や定期的なケアを受ける必要があります。

乳幼児(生え始め~乳歯列)

歯が生える前にも食事の姿勢や環境を気にする必要があります。

お子さまは周囲の大人の行動を真似するため、保護者も姿勢を正す必要があります。

・食事中はテレビやスマホ等を見ない

・側方を向いたり傾いた姿勢にならない

・両足をしっかり床につける

またお子さまの水分補給は、家庭内にいるときはストローの使用を避け、コップで飲むことが推奨されています。

舌や頬筋といった口腔機能の発達を促すためです。

歯が生えてきたら歯磨きが始まりますが、歯磨き粉は米粒サイズの使用量で十分です。

歯磨きを嫌がることも多くありますが、お子さまの健康な発育を助けるためですので、ちゃんと磨いてあげましょう。

歯を磨く際に唇を避ける必要があるため保護者の方は事前にしっかりと手を洗いましょう。

毎日の歯磨きを習慣づけるために、何か合図をしたり、一連の流れを決めておくとお子さまも慣れて磨きやすくなります。

歯は前歯から生え始めることがほとんどで、特に前歯の歯と歯の間や、奥歯のかみ合わせの溝は虫歯ができやすいので、色が変化していないか注意して見ることができるとより良いです。

小児期(生え変わり)

小学校に入るぐらいになると、乳歯が抜けて永久歯が生えてきます。

永久歯が生えるときは歯茎を破って出てくるため、虫歯や歯周病でなくとも歯茎がむず痒い感じや噛んだときの痛みがでることがあります。

正常に成長している証拠ですので、安心して見守ってください。

ただし、歯が生えている途中は歯と歯茎の間に汚れが溜まりやすく、歯茎が腫れることもありますので、不安や違和感があるようであればすぐに歯科受診をしてご相談ください。

生えたばかりの永久歯は成熟していないため、虫歯になりやすいです。

乳歯と永久歯が混在している時期を混合歯列期といいますが、この時期は歯列が不整になりやすく、汚れが溜まりやすい時期です。

また、この時期に虫歯になってしまうと永久歯列の歯並びにも影響することがあります。

成長ホルモンも盛んに分泌されており、これを好む歯周病菌もいるため、そういった面でも歯茎が腫れやすいです。

毎日の歯磨きを必ず行い、虫歯や痛みがなくとも定期的に歯科受診をして予防しましょう。

顎の骨の大きさと歯の大きさのバランスが悪かったり、歯の位置がねじれたりずれてしまっている場合は矯正が必要になることもあります。

矯正をすることで見た目だけでなく、将来生じうる歯周病や虫歯も予防しやすくなります。

顎の骨や筋肉の発達を正常に促すことができ、さらに姿勢も整えることで睡眠時無呼吸や睡眠時の歯ぎしりも改善し、顔貌も変わると報告されています。

睡眠時無呼吸は近年問題になることが多く、学習障害や集中力の欠如、日中の耐え難い眠気や慢性的な疲労をもたらします。

さらに口腔内乾燥により感染症にかかりやすくなり、治りが悪い副鼻腔炎になることもあります。

鼻づまりは口呼吸の原因にもなり、口呼吸はまた歯並びの悪化や易感染ももたらすため悪循環になります。

この時期の矯正は歯だけではなく、顎の骨の発育をコントロールしたり、筋肉の動きを正常に整えます。

歯を無理やり動かすのではなく、悪い要素を取り除き、患者自身の成長を適切にコントロールすることで将来的に自然に理想的な歯並びになり、見た目も良くなり、かつ各種疾患を予防することを目的としています。

成人(永久歯列)

高校生ぐらいになってくるとすべての歯が永久歯に変わります。

生活環境の変化によりストレスが溜まりやすくなったり、小児のころとは違う理由で歯ぐきが腫れやすくなります。

歯並びの関係で汚れが溜まりやすい箇所は特に歯周病や虫歯になりやすいため、フロスや歯間ブラシなどの補助器具のみならず、場合によってはタフトブラシといった局所的に磨くための専用のブラシが必要になることもあります。

歯並びは一人ひとりで違うため、歯医者で正しい歯ブラシの当て方を聞いてみましょう。

また、親知らずの対応が必要になることがあります。真っ直ぐ生えており、機能している場合はタフトブラシ等を用いて磨くことで長期的に保存ができます。

生える方向によっては頬に刺さってしまい常に口内炎を起こすこともあり、また手前の歯やかみ合わせの反対側の歯に悪影響を及ぼすことがあるため、そういった場合は抜歯をする必要があります。

親知らずが埋まっている場合にも対応が必要になることが多いです。

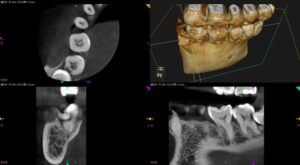

↑親知らずが原因で手前の十分に機能している歯が虫歯になってしまっている

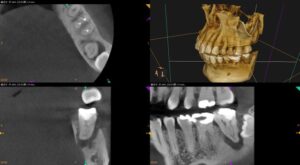

↑親知らずが原因で歯周病になり、そこから歯の内部の神経に細菌感染が生じている

上の写真のような場合、親知らずが原因で手前の歯に虫歯を起こしたり、根尖性歯周炎を起こすことがあり、正常に機能している健康な歯を抜かなければならなくなることがあります。

また、急に腫れることがあり、強い痛みが長引きやすいです。

親知らずを抜く場合は必ずレントゲン写真を撮り、場合によってはCTで安全に抜けるかの判断が必要です。

というのも、親知らずの付近には大きな神経や血管が走っており、抜く際に傷つくことで一時的な神経麻痺が生じる可能性があるためです。

事前にそれらを知っておくことでできるだけ安全に歯を抜けるよう、方法を工夫することが可能になります。

ただし、どのような場合であっても痺れや感覚の異常が発生する可能性は0にはなりません。

重症な場合には1年以上かかることも報告されていますが、多くの場合、短期間(約1か月以内)で治ります。

歯列不整がある場合は歯周病や虫歯を起こしやすく、矯正を行ったほうが良い場合もあります。

歯列不整は咬合の異常により顎関節症や咀嚼障害も起こすことがあります。

お口の中だけでなく、顎から頬や耳の前にかけて痛みを感じることもあります。

これはかみ合わせが悪いことにより不適切な筋肉の動かし方をする癖がついてしまい、また姿勢も悪くなるために筋肉が凝り、痛みを生じるためです。

開口時の音や痛み、ひどくなった場合は何もしなくても痛みがでることもあり、お口を指1本分程度しかあけられなくなる方もいらっしゃいます。

審美性のみならず、機能面でも矯正はメリットが大きいですが、事前に生活習慣や不適切な筋肉の使い方、悪習癖を取り除く必要があります。

変な癖が残ってしまっていると、矯正が無事終わったとしても後戻りしてしまったり、新たな障害が生じることがあります。

例えば、歯並びが良くなったとしても、歯を磨かなければ歯周病や虫歯になります。

歯を失ってからの予防

予防というと、一般的には病気にならないために行うものですが、実はそれだけではありません。

既に罹患している方が、それ以上重症化しないように治療を受けたり、通院することも予防です。

例えば歯が1本ないし複数本なくなってしまった場合、それが原因で歯並びが悪くなり、新たに歯周病を起こしてしまうことがあります。

奥歯が1本なくなると、他の歯でその分の大きな力を分担しないといけなくなります。

前歯がなくなると奥歯で力のコントロールがしづらくなります。

右側の歯がなくなると、左側でしか噛めなくなり、左側に大きな負担がかかります。

このような場合、その失ってしまった歯を補う必要があり、これによって残っている歯を守ることができます。

補う方法は義歯、ブリッジ、インプラントといった方法があります。

義歯とブリッジは保険適応ですが、形や材料によっては保険適応でない場合もあります。

インプラントは保険適応外です。

いずれも、どんな症例にも適応できるわけではなく、骨の量や形によっては義歯やインプラントが困難な場合があります。

残っている歯の部位によってはブリッジができない場合があります。

全身状態によってはインプラントを行わないほうが良い場合があります。

金銭的な面を除けば、歯周病予防や他の歯を守ること、食事のしやすさ、異物感、装置の長持ちのしやすさ、審美性といった観点からインプラントが最も優れた治療法だと考えられます。

どの治療をできるかはその人の状態によって異なり、各種検査が必要であるため、治療を希望される場合は御相談ください。

義歯

残っている歯に金具を掛け、取り外しが可能な装置です。

|

利点 |

欠点 |

|

保険適応で、最も安価 |

異物感が強い |

|

歯を削る量が少ない |

非常に噛みにくい |

|

残っている歯を清掃しやすい |

食物の温度や触感や味がわかりにくい |

|

修理が容易 |

残っている歯に大きな負担がかかる |

|

|

型取りの回数が多い |

|

|

治療回数が多い |

|

|

嘔吐反射を起こしやすい |

ブリッジ

残っている歯を土台として、隙間に人工の歯を入れる取り外しできない装置です。

|

利点 |

欠点 |

|

保険適応 |

歯を削る量が多く土台が虫歯になりやすい |

|

噛みやすい |

清掃が困難 |

|

異物感が少ない |

修理できない |

|

|

歯が破折しやすい |

インプラント

骨に人工の歯の根を埋入し、その上に被せ物を付ける装置です。

|

利点 |

欠点 |

|

多くの場合で他の歯を全く削らない |

保険適応外で高価 |

|

最も良く噛める |

手術が必要(1~2時間の予約時間) |

|

異物感がない |

修理ができない場合がある |

|

最も他の歯を残しやすい |

治療期間が長い(3か月~半年程度) |

|

最も装置が長持ちしやすい |

|

参考文献

続・日本人はこうして歯を失っていく(日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会)

日本歯周病学会ガイドライン