歯周病に関して~全身疾患との関連~

こんにちは!

稲城市、大丸地区、JR南武線稲城長沼駅より徒歩5分、京王線稲城駅より徒歩13分

稲城にじいろ歯科・矯正歯科です。

久しぶりのブログ更新です。

今回は、前の投稿に続き歯周病についての内容です。

文字数がかなり多くなってしまうため、歯周病の成り立ちや症状、全身との関連、治療法、予防法等を3回ぐらいに分けていきます。

初回は歯周病の成り立ちと症状について書きました。

ここでは、歯周病がお口の中の問題にとどまらず、全身に影響を与えているということを知ってもらいたいと思います。

歯周病と全身疾患との関連

歯周病は細菌感染症であり、慢性的に炎症を起こす病気です。

歯周病と全身疾患の間の関係は、直接的なものや間接的なもの、あるいは関わっている可能性はあるが定かではないもの等、多くのものがあります。

ここからは歯周病が全身に及ぼす影響を書いていきます。

歯周病と関連がある全身疾患

糖尿病

糖尿病と歯周病の関係は非常に研究が進んでおり、明確に関連が示されています。

これらは相互に悪影響を及ぼします。

糖尿病は身体でうまく糖を使用することができなくなり、肥満患者の脂肪細胞から分泌される物質が炎症を誘発し、歯周病を悪化させます。

また、歯周病は慢性的に炎症を起こすため組織においてインスリンによる糖代謝をうまく行うことができなくなり、糖尿病を悪化させます。

両者ともに炎症を起こす疾患であり、相互に悪さをすることが確認されていますが、一方で歯周病治療をすることによって糖尿病の数値がよくなっていくことも確認されています。

糖尿病患者に対して行った複数の研究では

①歯周病治療を行って糖尿病治療を行った群

②歯周病治療を行わないで糖尿病治療を行った群

として両群の治療後のHbA1c(糖尿病の状態を表す数値)を比較したところ、

①は0.4%、②はわずか0.02%の改善でした。

これは統計学的に有意差があり、歯周病治療によって糖尿病の状態が良くなっていることが明らかにされています。

このHbA1cの数値が1%改善すると糖尿病関連死のリスクが21%、心不全が16%、心筋梗塞が14%、微小血管障害が43%、末梢神経障害などによる手足切断37%予防できるといわれています。

歯周病治療は血糖値の改善に役立つことが示されています。

心筋梗塞、脳梗塞

これらは血管の病気の代表で、後遺症も残りやすい病気です。

過去の研究では重度の歯周病患者は、それ以外の患者と比較して循環器疾患の発生率が1.5~2.8倍高くなることが明らかになっています。

これらの循環器疾患の始まりは動脈硬化にあり、動脈硬化を起こしている血管内壁から歯周病菌がみつかったとの報告があります。さらに研究が進むにつれ、重度歯周病患者で見られるP.g菌やT.d菌が高い頻度で見つかっています。

これらの患者さんからはIL-6やTNF-αといった炎症性サイトカインの数値が高いことが分かっていますが、これらの炎症性サイトカインは歯周病患者においても高いことが報告されています。

機序としては、歯周病菌の感染や歯肉の炎症によって発生した炎症性物質によって血管の壁が刺激され、それが原因で動脈硬化を起こすと考えられています。

動脈硬化は血管を詰まらせる原因であり、心臓の動脈で起これば心筋梗塞になり、脳の血管で起これば脳梗塞となります。

これらはいずれも無症状で進行するため、予防が非常に重要です。

早産・低体重児出産

早産は妊娠22週0日から36週6日までの出産のことです。

低体重児は出生時の新生児の体重が2500g未満のことをいいます。

早い時期の出産は命の危険もあり、また合併症や感染症のリスクもあります。

歯周病はこれらを誘発することが世界的にも明らかになっています。

歯周病が妊娠に悪影響を及ぼす原因は、出産の際に分泌される物質が、歯周病の感染部位から出される物質と共通するためです。

通常の出産では炎症性物質やホルモンにより子宮の収縮が起こり分娩が促されますが、歯周病感染部位からも先述の通り炎症性物質が放出されています。

これらは子宮や胎盤に移行し早産を引き起こすだけでなく、歯周病菌は胎盤や羊水や臍帯に直接感染することもあります。

タバコやアルコール、高齢出産によって早産や低体重児のリスクは高まりますが、歯周病は実はこれらよりももっとリスクが高いことが報告されています。

そのため、妊娠した際や、あるいは妊娠を考えている方は歯科検診を受診することをお勧めいたします。

自己免疫疾患(関節リウマチ)

自己免疫疾患は免疫系が何らかの原因により、自身の細胞や物質を攻撃し、異常をきたす病気です。

関節リウマチもその一つであり、その名の通り、関節に炎症が起こります。

関節リウマチと歯周病の関連についての報告は、関節リウマチの患者はそうでない人に比べて、歯周ポケットの深さが1.17倍、歯の喪失が2.38倍高いことが報告されています。

これらの病気はいずれも慢性的に炎症を起こし組織を破壊する点で共通しており、双方向性に関係している可能性があります。

関節リウマチの患者さんは関節の動かしにくさにより歯ブラシがうまく当てることができなかったり、治療として免疫抑制剤を使用していることがあるため感染も生じやすく、そのため歯周病になりやすいです。

歯周病菌は炎症を起こし、血管を通じて全身の臓器に到達するため、関節にも悪影響を及ぼす可能性があります。

歯周病治療により関節リウマチの症状が改善されたという報告も複数あり、関節リウマチとかかわりが深いとされるシトルリンというアミノ酸の血清中濃度が減少することも確認されています。

慢性腎臓病

慢性腎臓病は、血液中から老廃物を除去し、排除するための臓器である腎臓の機能が低下していく病気です。

これは循環器疾患や高血圧、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病との関連が深いと知られていますが、近年、歯周病との関連も有意に高いとの報告があります。

慢性腎臓病の罹患者は歯周病の罹患率も高く、また歯周病の重症度と腎臓の機能低下との関連も報告されています。

腎臓から分泌されるエリスロポエチンというホルモンは赤血球を作る働きをしており、これが不足すると各組織が貧血状態になってしまい、酸素不足で免疫力が低下し、感染しやすくなります。

また、このホルモンは骨代謝にも関わっており、不足することで歯を支える骨にも悪影響が出てきます。

これらのことから、慢性腎臓病は歯周病を悪化させる可能性があります。

歯周病に罹患すると歯周病菌や炎症性物質が血液を通じて全身に流れるため、腎臓の血管も障害されます。

また歯周病は血糖コントロールも悪化させるため腎臓に負担をかけます。

これらにより歯周病は慢性腎臓病を悪化させると考えられます。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、食物や唾液などの誤嚥の際に細菌が肺に侵入し、感染して肺炎を起こす病気です。

誤嚥性肺炎は、高齢者の死因として多くの割合を占めています。

誤嚥性肺炎の原因として、歯周病菌が存在することも分かっています。

歯周病菌の一種であるP.g菌によって白血球から分泌される炎症性物質は気道の粘膜を損傷させるため、肺炎を起こす原因となる菌が付着し、増殖しやすくなります。

全国11か所の特別養護老人ホームにて、入所者を対象として2年間の歯周病ケアをすることで肺炎の発症率が有意に低下したということも報告されています。

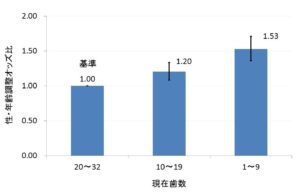

現在歯数別の誤嚥性肺炎による医科受診の性・年齢調整オッズ

(恒石ら、老年歯学. 2017)

結論:性と年齢を調整したロジスティック回帰分析を行った結果、現在歯数が20~32の者を基準として、現在歯数が10~19および1~9の者のオッズ比はそれぞれ1.20および1.53で有意に高かった

歯の数が少ないほど誤嚥性肺炎リスクが高くなることがわかった

骨粗鬆症

骨粗鬆症は骨密度が低下するため骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症により歯を支える骨の密度や量が下がった場合は歯周病による骨破壊が進行しやすくなります。

骨粗鬆症は女性で多く発症し、閉経後に、骨代謝に関わるエストロゲンという女性ホルモンの分泌が低下することが原因であると考えられています。

閉経後骨粗鬆症の歯周病患者はそうでない歯周病患者に比べて歯周病の骨吸収が進みやすいです。

閉経後には骨吸収に関わるTNF-αとよばれる炎症性サイトカインが増殖するため骨吸収が促進されるといわれています。

また、骨粗鬆症の治療で使用されるお薬の中には、歯科治療に影響するものもあります。

薬物関連顎骨壊死という病気を起こすこともあり、大きく骨が失われてしまう場合があり、非常に気を付けなければまりません。

一部の歯科治療を行うべきではない場合があるため、もし骨粗鬆症でお薬を内服あるいは注射している場合は必ず歯科医師に伝えてください。

がん

近年、歯周病が大腸がん、食道がん膵臓がんともかかわっているとの報告が出てきています。

他のがんとの関連も研究が進められており、意外な病気ともかかわっていることがあるかもしれません。

歯周病菌は腸内細菌叢を乱し、免疫力の低下をきたすことが疑われています。

がんは常日頃体の中で発生していますが、免疫細胞によって排除されるため発症は抑えられています。

そのため、歯周病菌によって免疫力が低下することがあるのならば、がんになってしまう可能性も高くなります。

非アルコール性脂肪肝炎

脂肪肝というとアルコールが原因と考えられることが多いですが、最近、アルコールが原因ではない非アルコール性脂肪肝炎が問題となっています。

脂肪肝患者の約10~20%が非アルコール性脂肪肝炎とされています。

これはその名のとおり肝臓に炎症を起こす疾患で、そのまま放置しておくと20~30%が肝硬変や肝がんに進行するといわれています。

この非アルコール性脂肪肝炎患者は、健常者と比較して歯周病菌であるP.g菌の保有率が高く、また歯周病の治療を行うことで肝機能の数値が改善されることが報告されています。

これらのことから歯周病は非アルコール性脂肪肝炎に関わっていると考えられています。

歯周病は要介護の原因疾患と関わる

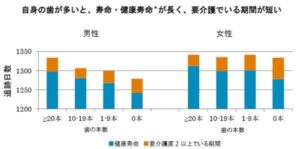

歯周病が進むと歯が失われます。

歯周病が認知症の危険因子となる理由は歯がなくなることによるものと考えられていましたが、近年では、より直接的に歯周病菌が脳に悪影響を及ぼす可能性があることが報告されています。

アルツハイマー病のマウスに歯周病菌を投与したところ、投与しない群と比較して認知機能が著しく低下し、さらに脳を詳細に検査したところアルツハイマー病の発症に関与しているアミロイドβタンパク沈着の増加や、炎症物質や歯周病菌などの細菌由来の毒素が増加することが分かりました。

海外では、歯周病菌が産生するジンジパインというタンパク質を阻害することで神経変性やアミロイドβタンパクの沈着を減少することができるという研究も出てきています。

これらは、歯周病治療によって認知症になってしまうリスクを低減できる可能性を示唆しています。

前歯がなくなったり、傾いたり動いたりすることで見た目も悪くなるため、口の中を見られるのをためらうことで笑わなくなったり、人前に出るのが億劫になり、対人関係や外出を避けるようになる方がいらっしゃいます。

歯の数と鬱傾向は関係しているとの研究もあります。

外出を避けることで身体的な健康も失われやすく、また歯の数の減少により咀嚼効率も落ちるため栄養も摂取しづらくなります。

また、歯が少なくなると転倒しやすくなり、そのため骨折も起こりやすくなります。

このように、それぞれは微々たる影響であっても複合的に絡まりあうことで全身状態の悪化を起こし、それに伴い様々な日常生活へ支障をきたすことになってしまい、要介護と診断されることがあります。

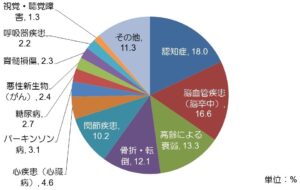

要介護の原因

(2016年国民生活基礎調査より引用)

|

口腔の健康と関連のある疾患 |

|

|

認知症 |

18.0% |

|

脳血管疾患 |

16.6% |

|

骨折・転倒 |

12.1% |

|

心疾患 |

4.6% |

|

糖尿病 |

2.7% |

|

呼吸器疾患 |

2.2% |

要介護となる原因は2016年の国民生活基礎調査によると、

認知症(18.0%)、脳血管疾患(16.6%)、高齢による衰弱(13.3%)、骨折・転倒(12.1%)、関節疾患(10.2%)、心疾患(4.6%)、パーキンソン病(3.1%)、糖尿病(2.7%)、悪性新生物(2.4%)、脊髄損傷(2.3%)、呼吸器疾患(2.2%)、視覚・聴覚障害(1.3%)、その他(11.3%)と報告されています。

このうち、認知症、脳血管疾患、骨折・転倒、心疾患、糖尿病、呼吸疾患は歯周病と関連があるとされており、その合計は約56.2%です。

要介護の原因疾患の半数以上に歯周病が関与している可能性があり、またこれから研究が進めばより多くの疾患との関連も報告されるかもしれません。

要介護にならないために

ここで大事なことは、ネガティブな考えで終わらせないことです。

“歯周病が怖い”だけで終わらせるのは非常にもったいないです。

このことを知ったことで、これらの全身疾患に罹患することを予防しやすくなります。

全身疾患は予期せず突発的に起こるものもあれば、あらかじめ予防することが可能なものもあります。

それがまさにここで書いている歯周病に関連する疾患です。

歯周病の治療あるいは予防をすることで、将来的に要介護となるような全身疾患になってしまう可能性を下げることができるのです。

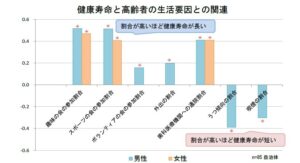

歯医者に通うことで健康寿命が延びるとの報告もあります。

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。

平均寿命とは「0歳における平均余命」のことです。

令和4年時点で、男性の健康寿命は72.57歳、平均寿命は81.05歳です。

女性の健康寿命は75.45歳、平均寿命は87.09歳です。

健康寿命と平均寿命の差は男性で8.48年、女性で11.64年ありますが、この期間は生活に制限があります。

この期間をできるだけ短くすることで、より制限なく生活できるようになり、日々の生活を楽しむことができるようになります。

出典

東北大学 2017年6月13日米国科学誌Journal of Dental Research

京都大学 報道発表 Press Release No: 218-20-9 2020 年 5 月発行

結論:趣味の会・スポーツの会・ボランティアの会の参加,外出の機会,歯科医療機関への通院の割合が高い市区町ほど健康寿命・平均寿命は長く,うつ傾向,喫煙の割合が高いほど健康寿命・平均寿命は短い傾向がある

①熱い夏や寒い冬でも頻繁に時間を割いて病院に通い、あるいは長期間入院したりする生活

②何不自由なく自分の足で歩いて買い物や遊びに行くことができる生活

どちらがいいでしょうか?

おそらく、多くの方は②のほうが良いのではないでしょうか。そのためには、あらかじめしっかりと疾患を予防する必要があります。歯周病の検査をして、治療や予防を行いましょう。

歯周病はお口だけの問題にとどまらない

歯肉に炎症が起こると、炎症性物質が血管を通じて全身の臓器に到達します。

細菌や細菌のもつ毒素も血液を巡り、特にある種の歯周病菌はタンパク質を分解する酵素を持っているため通常は細菌の到達することができない細い血管までも通ることができ、脳の血管まで侵入します。

これらにより血糖値を下げるホルモンの働きが悪くなったり、動脈硬化などを引き起こされます。

健康な状態のわずかな細菌であれば免疫が働き、細菌はすぐに排除されますが、歯周病は常に慢性的に炎症を起こし続けるため、いくつかの歯周病菌は免疫系から逃れ、血管にプラークを作ることができると考えられています。

また、からだの最大の免疫系と言われる腸内細菌叢にも歯周病菌は影響を及ぼす可能性があると考えられています。

腸内細菌の善玉菌は悪玉菌を抑えたり、病原菌の感染や発がん物質産生の抑制を行います。

腸内から歯周病菌がみつかったという報告も複数あり、歯周病菌はこの腸内細菌叢のバランスを乱している可能性が指摘されています。

歯周病予防や治療をすることでこうした善玉菌の働きを維持することが可能になります。

こういった慢性的に全身に炎症を起こしたり、直接的に細菌が感染することで歯周病は全身の状態を悪くします。

繰り返しになりますが、大事なことは、こういった情報に対してただ恐れるだけでなく、せっかく全身疾患と関連があることがわかっているので、歯周病の治療や予防をすることで、これらの関連する様々な病気を予防していきましょう、ということです。

歯周病の予防は歯を守るだけではなく、実は全身の健康を守ることにつながっています。

かなり長くなってしまいましたが、この稿は以上です。次の稿では具体的な治療法や予防法を書いていきます。

参考文献

続・日本人はこうして歯を失っていく(日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会)

日本歯周病学会ガイドライン