歯周病に関して~治療法~

こんにちは!

稲城市、大丸地区、JR南武線稲城長沼駅より徒歩5分、京王線稲城駅より徒歩13分

稲城にじいろ歯科・矯正歯科です。

久しぶりのブログ更新です。

今回も、これまでの投稿に続き歯周病についての内容です。

文字数がかなり多くなってしまうため、歯周病の成り立ちや症状、全身との関連、治療法、予防法等を4回ぐらいに分けていきます。

初回は歯周病の成り立ちと症状について書きました。

2回目は歯周病が全身に与える影響について書きました。

3回目は予防法について書きました。

4回目となる今回は、実際に歯医者ではどのように治療を進めるのか、少し具体的な内容を書きます。

治療について書く前に、最も大事なことは予防であるため、前回の内容に少しだけ触れます

歯周病の治療法と予防の重要性

歯周病の治療を行うにあたり、あらかじめ知っておいてほしい最も重要なことは、予防です。

歯周病治療は時間がかかることと、ある程度進行してしまうと治癒の形態が変わり、元通りに治ることは困難であるため、そもそもの前提として罹患しないように予防することが最重要です。

そして、罹患した場合は早期に治療することが必要になります。

ここからは歯科医院で行う歯周病の診療の流れや治療方法について書いていきます。

治療法

歯科医院で行う歯周病治療というと、歯石除去やクリーニングを思い浮かべる方が多いかと思います。

もちろん、歯石やプラークといった汚れを除去していきますが、先述の通り、歯周病を治療するにあたり最も重要なことは患者自身による歯磨きの丁寧さです。

専門用語でプラークコントロールといいますが、これがうまくいかない場合は歯科医院で歯周病の治療をどれだけ上手に行ったとしても、歯周病は治らず、進行を遅らせることしかできません。

歯周病にならないように予防するためにも、進行を予防するためにも、治癒するためにも、いずれの場面においても患者自身による良好なプラークコントロールが不可欠です。

そのため、当院では歯磨きの方法を時間をかけて説明させていただきます。

毎回歯ブラシのお話をするわけではありませんが、メンテナンスに移行した方でも、付着が目立ち悪化してきた場合は時折再度説明することがあります。

ここからは全体的な歯周病治療の流れを書いていきます。

初診

歯医者を受診する理由は様々ですが、ここでは歯周病の治療をしたいという目的で歯科受診をした方を前提に話を進めていきます。

初回はお口の状態をチェックします。

歯周病の検査、歯茎の腫れや汚れの付着部位、歯の揺れ具合の確認を行い、お口の写真や場合によってはレントゲンで骨の状態を確認します。

また全身の状態や生活習慣についての問診も行うことがあります。

これらの検査を経て、問題点を抽出し、歯周病を起こしている原因を調査し、治療方針を計画、説明します。

喫煙や糖尿病、歯ぎしり等は歯周病のリスク因子となります。

ブラッシング方法の説明

了承が得られれば汚れを染め出し、目で直接見やすくしたり、写真を撮影して具体的にどこに汚れが付着しているかをお話し、どのように歯ブラシを当てれば効率的に除去できるか、どのような点に気をつければよいのかを説明していきます。

また、数値化し、複数回通っている方は前回と比べてどのような変化があったのかを見てもらいます。

歯並びは一人ひとり異なるため、フロスや歯間ブラシのサイズ、当てる角度や強さ、歯ブラシのサイズや毛先硬さ、電動歯ブラシと手用歯ブラシの違い、おススメの歯磨き粉といった点もお話させてもらうこともあります。

歯石除去

希望があれば初回に歯石除去を行うこともありますが、やはり重要なことは患者さん自身によるプラークコントロールのため、歯ブラシの仕方を優先する場面があります。

初回の歯石除去は基本的には超音波の器具を使用し、歯茎より上の部分と、歯周ポケットと呼ばれる部分のごく浅い部位のみの歯石やプラークを除去します。

可能な限り、同時に着色も除去します。

知覚過敏を起こすこともあるため、しみやすい方は装置の出力を抑えたり、手用の器具を使用するため、事前に教えてください。

精密検査

初回の歯石除去が終わった後は改めて歯周病の状態を検査します。

3次元的により詳細に検査し、具体的に歯周ポケットのどこに歯石が付着しているのか、部分的に深い箇所はないのか、歯茎から膿がでてこないか、初回の歯石除去を経て歯茎がどう変化したのかといったことを検査します。

ここでさらに深い箇所に歯石があるようならその深い箇所の歯石を取り除く治療を行っていきます。

このとき、歯石や汚れを取り除くだけでなくできるだけ歯を滑らかにすることで新たな歯石が付着しにくくします。

汚れを除去すると炎症が落ち着き腫れが引くため、歯ぐきが下がることがあり、それにより敏感な歯の根っこの部分が見えてしまい知覚過敏を起こすことがあります。

基本的には短期間で症状は軽快しますが、まれに長引くことがあります。

また、限局した深い歯周ポケットがみられる場合には歯が破折していることもあります。

その場合は割れ方によっては歯を残すことができず、抜歯となることもあります。

一通り深い箇所の歯石を除去し終えたら改めての精密検査を行います。

精密検査のときに深い歯周ポケットがみられない、あるいはみられるが炎症所見もなく安定しているような場合には定期的なメンテナンスへと移行していきます。

2回目以降の精密検査を行ったときに、やはり深い歯周ポケットが残っていたり、除去できない歯石があるような場合には歯周外科と呼ばれる処置を行うことがあります。

深い箇所の歯石除去や歯周外科を行った後は歯周組織の変化を確認するために必ず精密検査が必要です。

メンテナンス

精密検査で数値上はおおむね問題はみられないがリスクの高い方、歯周ポケットが浅いが微妙な炎症がみられる方、あるいは比較的深めの歯周ポケットがあるが炎症もなく安定しているといった場合にはメンテナンスへと移行します。

定期的に汚れの付着具合や歯周病が進行してないか、虫歯ができてないか、被せ物が割れたりしてないかといった確認を行います。

歯周病や虫歯や歯の破折は症状が出てからでは手遅れになる場面もあるため、歯周病のみならず、症状はでていないが既に始まっている何らかの異常を見つけることもメンテナンスの重要な目的です。

歯石や汚れの除去に加え、ブラッシングの説明を改めて行うこともあり、生活習慣や全身状態に変化がないかといった簡易な問診を行うこともあります。

定期的に口腔内の写真を撮り、状態が変化していないかを患者さん自身にも確認してもらいます。

被せ物の下や奥歯の歯と歯の間など、目で直接見てもはっきりとはわかりにくいが非常に怪しい場合はレントゲンで虫歯の有無を確認する必要があります。

根っこの先に炎症が起きている場合(根尖性歯周炎)はCTを撮ることもあります。

根尖性歯周炎が原因となり、副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)と呼ばれる病気になることもあり、その場合はかなり治りが悪くなります。

お口の中の状態が変化することで隠れた全身疾患が見つかることもあり、またお口の中だけでなくお顔や歩き方の変化等により、歯科とは関係しない予期せぬ病気が見つかることもあります。

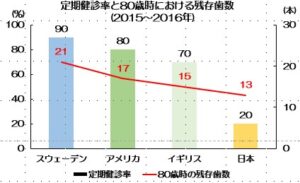

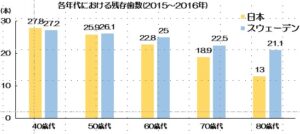

日本と海外を比較した調査で、定期的に歯科医院において予防処置とセルフケア指導を行うことで歯を失うリスクが低減することが示されています

出典

・厚生労働省平成28年度歯科疾患実態調査

・Swedish dental journal vol.39 2015

・The Quintessence Vol36 No.2/2017-0389

・日本歯科医師会「歯科医療に関する生活者調査」Part2

・1972年から2002年までの30年の研究「成人に対する長期予防臨床研究」 National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

この報告によりますと、日本の65歳の歯の数はスウェーデンの80歳相当です。

日本では治療に保険が適応されますが予防には保険が適応されていません(歯科では予防の保険適応が認められています)

欧州では逆に、予防は保険適応であるが治療は保険適応外である場合もあるようです。

そのため、海外と日本では予防としての定期検診 の受診率に大きな差があります。

海外では虫歯の治療で10万円以上することもありますが、日本は簡単なものであれば1000円以下です。

また、根管治療であればアメリカではおおむね12万円以上はかかりますが、日本ではトータルで3~4000円、途中の段階では30分治療しても2~300円程度です。

このように日本では治療費が非常に安いため、痛くなったら治療すれば良いという考え方になり、予防よりも治療が主な受診理由になりがちです。

しかし、先述の通り、歯の病気は取り返しがつかないことが多く、削ったものは元通りには治りません。

最悪抜歯となる場合もあります。

治療となった場合は削るにしろ抜歯にしろ、どちらにしても御自身の細胞ではなく、人工物で補う必要があります。

定期検診をすると歯を残しやすいです。

歯の数が少ないと全身疾患になりやすいです。

歯の数が少ないと医療費が高くなりやすいです。

治療よりも予防に重点を置いたほうが歯を残すことができ、全身的にも健康的で、なおかつ経済的です。

歯周外科

2回目以降の精密検査の際、深い歯周ポケットと炎症所見がみられたときに歯周外科と呼ばれる処置を行うことがあります。

深い歯周ポケットであればどんな場合でも適応となるというわけではなく、適応症例となる条件があります。

また、プラークコントロールを優先するため、磨き残しの多い方には行うことができません。

深い歯周ポケットであっても歯周外科を行わなくてもプラークコントロールの改善のみで治る場合もあります。

そのため、当院では事前に時間をかけて精査し、本当に必要な場合にのみ歯周外科を行います。

目安として、6mm以上の深い歯周ポケットを有し、SRPと呼ばれる深い歯周ポケット内に存在する歯石除去の治療でも対応しきれなかった場合に歯周外科を行うことが多いです。

手術時間はおおよそ60分~120分で、箇所と本数によって異なります。

術後は痛みがでない方がほとんどですが、歯肉の炎症がなくなると腫れていた歯茎が下がり、歯の敏感な根っこが見えてくるため知覚過敏を起こすこともあり、その場合は知覚過敏のお薬を塗ることがあります。

手術の内容を細かくあげればきりがないため、ここでは行われることの多い手術のみ簡易に書きます。

フラップ手術

方法としては虫歯治療で使われるような部分的な麻酔を行い、歯肉を切開し汚れを可視化して除去します。

歯茎でおおわれているため通常歯の根っこは見えず、普段のお掃除で盲目的に指先の感覚と個人の経験のみで歯石を除去するしかありません。

しかし、フラップ手術は歯茎の中を直接目で見えるようになるため、歯石や肉芽組織といった炎症を起こす要因の除去効率が格段に上昇します。

汚れを取り切った後は縫合するため、1~2週間後に抜糸が必要です。

また、術後1か月は歯肉が繊細になっているため、歯ブラシの方法にも気を付ける必要があります。

術後3か月~半年で再度精密検査を行い、状態を確認します。

歯肉切除術

薬物などが原因による線維性の歯茎の腫れに対して、腫脹している部分を麻酔したうえで切除することがあります。

基本的にはプラークコントロールによって炎症は収まり腫れが引きます。

しかし、どうしても腫れが引かず、それが原因で汚れが付着しやすくなったり、臭いの原因となるようなあきらかな弊害がある場合には施術します。

これにより、直接的に腫れを取り除くことができます。

原因となる薬物は高血圧の治療で使われるようなカルシウム拮抗薬と呼ばれるもの、免疫抑制剤、抗てんかん薬などがあります。

歯周組織再生療法

フラップ手術の際に、汚れを取り切ったあとに骨の再生を助けてくれる薬を併用することがあります。

これも適応となる条件が限られているため、事前の検査が必要不可欠です。

この骨の再生を助けてくれる薬を使用した方が良く骨再生が起こると報告されています。

かつては抜歯と診断されるような歯周病の進んだ歯であっても、骨の再生が理想的に起これば動揺や排膿がなくなり、歯を残すことが可能になることもあります。

リグロス、エムドゲインとったお薬があります。

日本歯周病学会のホームページにリグロスとエムドゲインの比較が載っています。

リグロスは保険適応です。

日本で開発され、2010年代から使用されています。

保険適応であるため値段を抑えつつ治療できます。

文献では十分に効果が認められており、適応も広いです。

エムドゲインは保険適応外です。

1990年代から使用されており、リグロスよりも歴史が深いためエビデンスが豊富です。

骨補填材などとの併用もさかんに研究が進んでいます。

歯周病の治療は患者さまの状態によって行う内容が異なるため、歯周病が気になる方はどうぞ気軽に御相談ください。

歯周病治療を行い、お口の中をスッキリきれいで気持ちのいい状態にしましょう!

参考文献

続・日本人はこうして歯を失っていく(日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会)

日本歯周病学会ガイドライン